Il y a dans l’air de notre époque un parfum d’exaspération qui ne se dissipe plus. La défiance s’installe, se propage, et devient le prisme à travers lequel une large partie des Français regarde l’actualité, les institutions, les marques et parfois même leurs concitoyens. Les sondages se suivent et se ressemblent : plus de sept Français sur dix n’ont plus confiance dans la politique, et l’humeur dominante se résume en un mot brutal — méfiance.

Bien sûr, les communicants n’ont pas inventé cette défiance. Elle plonge ses racines dans des réalités sociales, économiques et culturelles complexes. Mais il faut avoir le courage de le reconnaître : nos techniques, nos canaux et nos réflexes de communicants ont accéléré ce mouvement. La communication, censée apaiser et rapprocher, s’est parfois muée en catalyseur de colère et en amplificateur de fractures.

Quand l’économie de l’attention alimente la colère

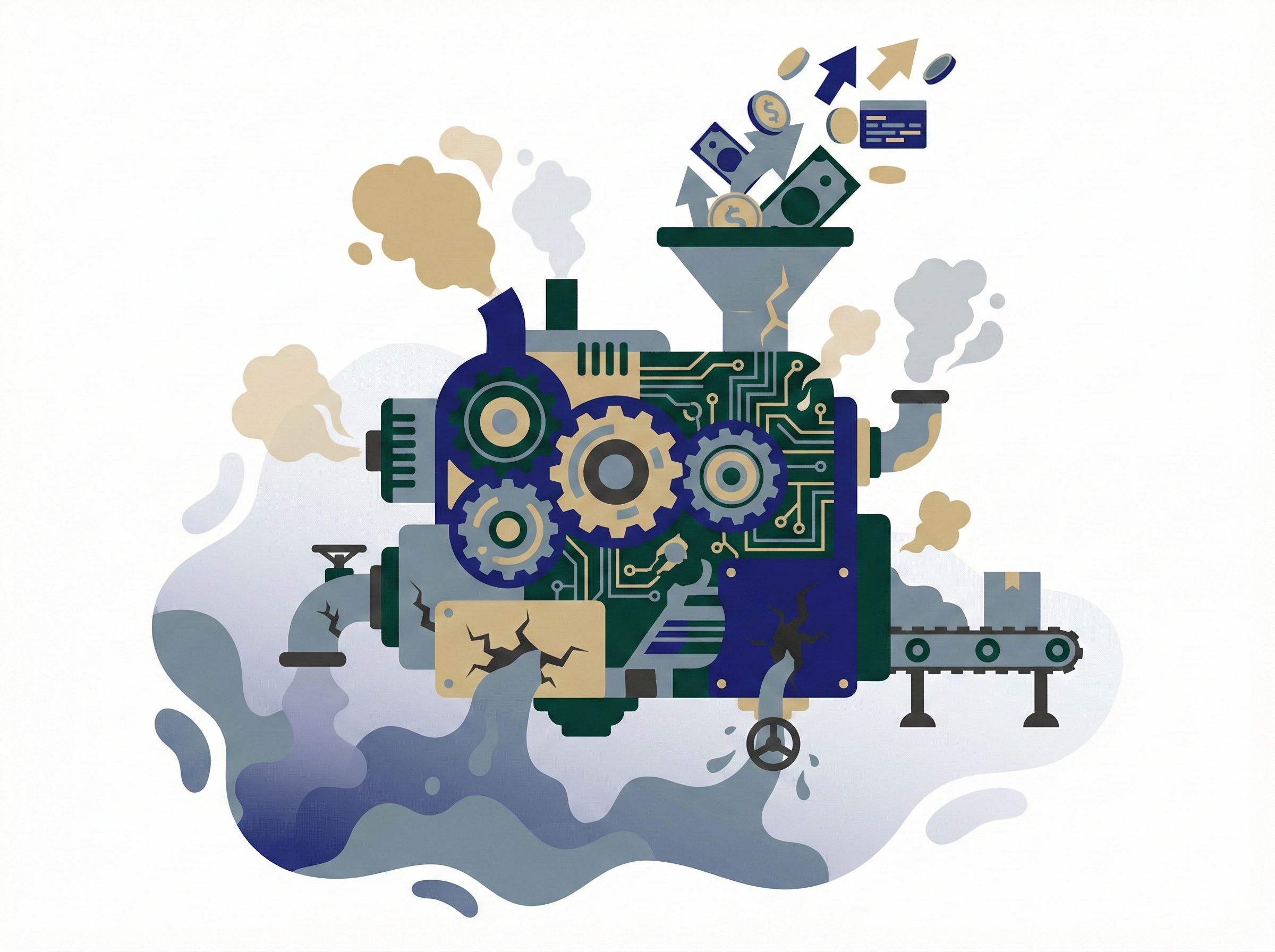

Les plateformes numériques sont devenues la première scène de l’expression collective. Or, leur moteur est simple : l’engagement à tout prix. Ce que les algorithmes récompensent, ce ne sont pas les arguments les plus nuancés, mais les contenus qui font réagir le plus vite et le plus fort. Résultat : la colère et l’indignation se propagent plus vite que l’explication et la nuance.

Ce biais structurel n’est pas anodin. Il crée un cercle vicieux où les communicants, pour exister, finissent par adopter les mêmes codes : formules choc, messages simplifiés à l’extrême, outrance calculée. La logique est implacable : pour être vu, il faut provoquer. Pour être relayé, il faut choquer. C’est ainsi qu’un âge de l’outrage s’est installé, où l’indignation est devenue la monnaie d’échange principale.

La spirale du cynisme

À ce mécanisme s’ajoute une autre dérive : ce que les chercheurs appellent la spirale du cynisme. Trop souvent, les récits médiatiques se concentrent sur les tactiques, les coups, les stratégies des acteurs, au détriment du fond. Ce cadrage transforme le citoyen en spectateur désabusé d’une partie d’échecs où chacun avance ses pions pour gagner des points, non pour résoudre les problèmes.

Ce traitement crée une distance, nourrit l’impression que « tout est calcul » et que la parole publique n’est qu’un outil de manipulation. Là encore, la communication joue un rôle ambigu : en cherchant à maîtriser l’image, elle finit par donner le sentiment qu’il n’y a plus de sincérité, seulement du storytelling.

Trop d’actualité tue l’actualité

Enfin, il faut parler de l’infobésité. Jamais nous n’avons eu autant d’accès à l’information, et jamais la lassitude n’a été aussi forte. Les baromètres montrent que plus d’un tiers des Français évitent désormais les actualités. Non par désintérêt, mais par fatigue. Trop de mauvaises nouvelles, trop de flux, trop de bruit.

La conséquence est redoutable : le retrait. Quand l’information ne nourrit plus mais épuise, le public s’éloigne. La défiance se double alors d’une résignation silencieuse, encore plus dangereuse pour la vitalité démocratique.

Réinventer la communication pour restaurer la confiance

Face à ce constat, il serait trop facile de rejeter la faute sur « les autres » : les politiques, les journalistes, les plateformes. Les communicants — nous tous qui produisons, diffusons, amplifions des messages — avons une responsabilité directe.

Nous avons le choix : continuer à alimenter l’économie de l’outrage, ou réinventer nos pratiques. Concrètement, cela veut dire :

- privilégier l’explication au détriment du choc ;

- ritualiser la transparence (dire ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas, comment l’information est produite) ;

- explorer des formats qui apportent du contexte, de la pédagogie, des solutions — plutôt que des polémiques stériles ;

- et surtout, mesurer la qualité de l’engagement, pas seulement sa quantité.

Car si nous continuons à raisonner uniquement en clics, en vues et en partages, nous ne faisons que creuser la tombe de la confiance.

Une responsabilité partagée

La défiance n’est pas une fatalité. Mais elle exige un sursaut collectif. Les communicants, en première ligne dans ce combat invisible, doivent retrouver leur rôle premier : aider à comprendre plutôt que chercher à faire réagir.

Il ne s’agit pas de moraliser, encore moins de censurer. Il s’agit de prendre acte que la communication, loin d’être neutre, est devenue un acteur central dans la fabrique de nos représentations collectives. Et que dans l’âge de l’outrage, la vraie provocation est peut-être de miser sur la clarté, l’honnêteté et la nuance.

Parce que dans une société fatiguée de la défiance, la transparence n’est plus une option. Elle est la seule voie vers la confiance retrouvée.